薬丸裕英さんを

イメージキャラクターに迎え

地上波にテレビCMを放送中

関節(膝、股関節、肩)編

脳卒中・ヘルニア編

症例紹介

-

- 脳卒中の症例

- 幹細胞治療の症例

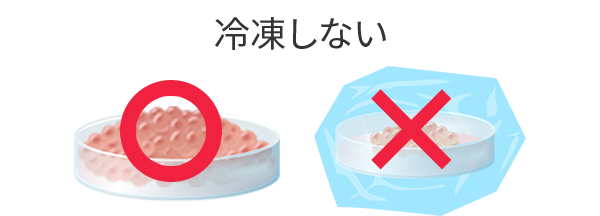

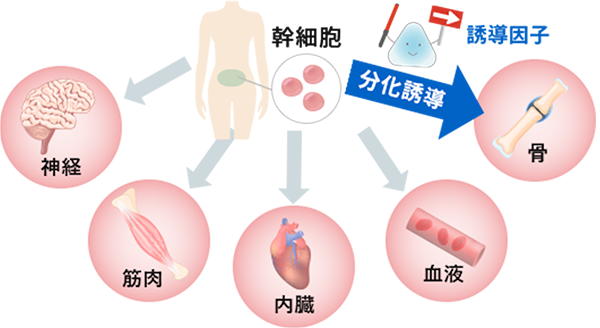

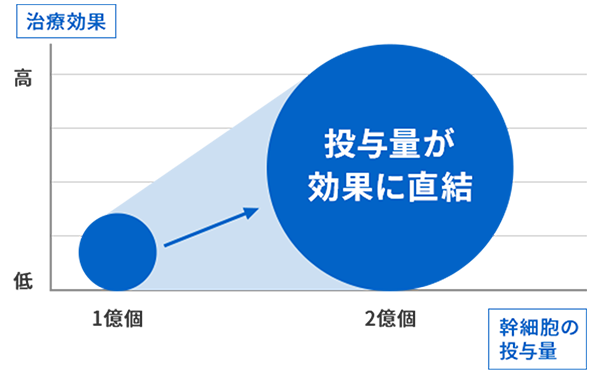

諦めなかった先にある希望 ― 10年来の脳出血後遺症との闘い 「長年の脳出血後遺症で日常生活に不自由を感じている...」「再発の不安と毎日闘っている...」こんな悩みを抱えている方は、少なくありません。今回は、10年間も脳出血の後遺症と向き合い続けた、50代女性の方の治療経過をご紹介します。 こちらは、幹細胞治療後、患者様ご自身の変化について、お話いただいている様子です。 治療前の状態 右半身麻痺による右腕の動かしづらさと筋肉の拘縮 言葉の出にくさや嚥下機能の低下 杖と下肢装具が必要な歩行状態 右足首の変形(手術歴あり) 脳出血再発への強い不安 10年前の脳出血から始まった患者様の闘いは、想像を超える努力の連続でした。右半身の麻痺により、日常動作に大きな制限があり、特に右腕は動かすことができず、筋肉の拘縮も進行していました。歩行には常に杖と装具が必要で、さらに、麻痺している右足首への負担から、関節が変形し、数年前には、骨を切る手術も受けられたそうです。 また、言葉がスムーズに出ないことや、食事の際にむせることも、日常的な悩みとなっていました。この状態を少しでも良くするため、10年もの間、週に4回ものリハビリを、欠かさず続けてこられたのです。 そして何より、患者様を苦しめていたのは、脳出血の再発への不安でした。脳出血の再発率は、1年以内に25%、5年以内に50%、10年以内には55%と非常に高く、この不安と共に過ごす日々は、心身ともに大きな負担だったことでしょう。 リペアセルクリニックの特徴 冷凍せずに培養した幹細胞の使用(生存率96%以上) 10,000例以上の豊富な実績 独自の分離シート技術と無添加培養 一人ひとりに合わせたオーダーメイド治療 2億個という高濃度の幹細胞一括投与 当院では、患者様自身の脂肪組織から採取した幹細胞を、独自の分離シート技術を用いて、安全に取り出し培養します。特に重要なのは、冷凍せずに培養する方法を採用していること。一般的な医療機関では、細胞を冷凍保存するケースが多いのですが、解凍時のダメージで細胞の活性が大きく低下してしまいます。 当院の培養方法では、96%以上という高い細胞生存率を実現し、投与のたびに新鮮な細胞を用意することで「ホーミング効果」を最大限に引き出します。ホーミング効果とは、体内に入った幹細胞が損傷部位から出されるシグナルを感知して自動的に集まり、組織を修復する能力のことです。わずか米粒2~3粒ほどの脂肪から、2億個もの元気な細胞を培養できる技術は、他の施設では見られない当院独自の強みと言えるでしょう。 近年の研究と臨床経験から、1億個の細胞を2回に分けて投与するよりも、2億個を1回で投与する方が高い効果を示すことがわかってきました。現在は、2億個までの投与が可能となり、より高い治療効果が期待できるようになっています。 リペアセルクリニックは「脳卒中」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。 MRI所見 MRIにて、左の視床出血が確認できます。 <治療内容>2億個細胞を計3回投与 この患者様には、2億個の細胞を3回点滴投与しました。 治療後の変化 右足や右手の筋力向上 拘縮の改善と可動域の拡大 言葉の流暢さの向上 装具や杖なしでの室内移動が可能に スクワット10回ができるほどの下肢機能回復 3回目の投与後、右手の筋力を確認している様子です。 驚くべきことに、初回投与直後から、右足や右手の筋力アップが見られ、拘縮も改善して可動域が広がりました。3回目の投与から3ヶ月後の診察では、表情も明るく、言葉の流暢さも格段に向上していました。 日常生活の変化としては、スクワットが10回できるようになるなど、下肢の機能回復が顕著で、家の中では、装具や杖なしで、壁を伝いながら移動できるようになったことが、大きな喜びとなっています。また、言葉がつまづかなくなり、周囲からは「早口になった」と、言われるようになったそうです。 「肩が柔らかくなり、腕を大きく回せるようになった」と語られる患者様。 10年という長い時間を経ても、適切な治療により、機能回復が可能であることが示された、貴重な症例です。脳出血の後遺症でお悩みの方にとって、大きな希望となるのではないでしょうか。 リペアセルクリニックでは、再生医療分野で豊富な経験を持つ専門医たちが、10,000例以上の実績に基づく確かな技術と独自の培養方法で、患者様一人ひとりに、最適な治療プランをご提案いたします。 脳卒中の後遺症でお悩みの方、再発の不安を抱えている方は、ぜひ当院までご相談ください。新たな一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。 患者様に投与後の症状の変化を記録していただきました。 https://www.youtube.com/watch?v=wUkfKfU7Jsc&t=62s <治療費> 幹細胞点滴 投与回数(1回) 242万円(税込) <起こりうる副作用> ・脂肪採取部の内出血や創部感染、傷跡などが起こることがあります。 ・症状によりMRIやCTなどの検査を受けて頂く事があります。 ※こちらでご紹介している症例は一部の患者様です。掲載以外の症例も多数ございます。ご自身の症状については、お気軽にご相談ください。 脳卒中の再生医療についてはこちらで詳しく説明しています。↓ 再生医療医師監修:坂本貞範

2025.04.23 -

- ひざ関節の症例

- 幹細胞治療の症例

- PRP治療の症例

人工関節手術の回避 ― 幹細胞治療で両膝の痛みが大幅に軽減 「10分も歩けない膝の痛み...」「人工関節しか選択肢がないと言われた...」「仕事を休めずに治療を受けたい...」このような切実な悩みを抱える方は、少なくありません。今回は、両膝の末期変形性関節症と診断された、70代女性の患者様の治療経過をご紹介します。 治療前の状態 両膝の強い慢性痛(右膝:10段階中6、左膝:10段階中8) 末期の両変形性膝関節症 10分も連続して歩けない歩行障害 5年前の怪我による症状悪化 人工関節手術の勧め 20年前から、両膝関節痛を抱えてこられた患者様は、5年前に右膝を怪我されたことをきっかけに、痛みの悪化が加速してしまったそうです。現在は、痛みが非常に強く、わずか10分も連続で歩くことができない状態でした。 近医の整形外科では、両膝とも末期の変形性膝関節症と診断され、人工関節手術を勧められていました。しかし、自営業をされており、仕事を休むことができないことから、人工関節以外の方法で痛みを取り除きたいという、強い希望を持って再生医療を探し、当院を受診されました。 末期の変形性膝関節症とは、軟骨がほとんどなくなり、骨同士が直接ぶつかっている状態です。このような状態に対しては、一般的に、人工関節置換術が選択されることが多いのが、現状です。 リペアセルクリニックの特徴 冷凍せずに培養した幹細胞の使用(生存率96%以上) 10,000例以上の豊富な実績 独自の分離シート技術と無添加培養 2億個以上の大量培養技術 患者様一人ひとりに合わせたオーダーメイド治療 末期の関節症の方に対しては、治療をお断りしている再生医療のクリニックも、少なくありません。しかし、当院では、末期の変形性膝関節症で、他院での治療を断られた患者様に対しても、積極的に治療を行い、満足のいく治療効果をもたらしてきました。 その良好な治療効果は、「質と量へのこだわった細胞を複数回投与する」ことによって、もたらされていると考えています。当院の投与する細胞の生存率は、96%以上を誇り、これは、一般的な再生医療のクリニックの60%ほどと比べると、群を抜いた数字です。 また、独自の培養技術により、わずか米粒2~3粒程度の脂肪を採取するだけで、2億個以上の生き生きとした細胞の培養が可能です。そのため、身体への負担も少なく、数回の通院で、同時に両膝の治療ができます。 投与する幹細胞の生存率が、高ければ高いほど、数が多ければ多いほど、再生される軟骨が多いことは、海外の研究でも明らかになっています。大量の活性の高い幹細胞を、複数回投与することで、投与するたびに、軟骨欠損部に少しずつ軟骨が再生されていきます。 リペアセルクリニックは「膝の痛み」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。 レントゲン所見 レントゲンにて、関節の狭小化が見られます。 <治療内容>両膝に各1億個細胞を計5回投与+PRP 治療計画として、両膝に1億個細胞ずつ、計5回投与することになりました。 治療後の変化 右膝の痛みが10段階中6から1へ改善 左膝の痛みが10段階中8から2へ改善 歩行能力の向上 日常生活や仕事の質の向上 人工関節手術の回避 治療開始から1年後の診察では、右膝の痛みが、投与前の10段階中6から1に、左膝の痛みは、投与前の8から2にまで、大幅に軽減しました。痛みの軽減とともに、歩行能力も向上し、日常生活や仕事への支障も、大きく改善したことが伺えました。 この患者様のケースから、末期の変形性膝関節症でも、活性の高い大量の幹細胞を、複数回投与することで、確実な除痛効果が得られることが、実証されました。年齢や関節症の進行度に関わらず、再生医療が、新たな選択肢となる可能性を示す、貴重な症例といえるでしょう。 リペアセルクリニックでは、再生医療分野で豊富な経験を持つ専門医たちが、10,000例以上の実績に基づく確かな技術と、独自の培養方法で、患者様一人ひとりに、最適な治療プランをご提案いたします。国内で唯一の、最新の『分化誘導技術』を用い、当院は『新時代の再生医療』による治療を提供します。 末期の変形性膝関節症でお悩みの方、人工関節以外の選択肢をお探しの方は、ぜひ、当院までご相談ください。新たな一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。 <治療費> ・関節1部位 幹細胞数 ( 2500万個~1億個 ) 投与回数( 1回 )132万円( 税込 )/2500万個 ・PRP治療 16.5万円( 税込 ) <起こりうる副作用> ・脂肪採取部の内出血や創部感染、傷跡などが起こることがあります。 ・症状によりMRIやCTなどの検査を受けて頂く事があります。 ※こちらでご紹介している症例は一部の患者様です。掲載以外の症例も多数ございます。ご自身の症状については、お気軽にご相談ください。 変形性膝関節症の再生医療についてはこちらで詳しく説明しています。↓ 再生医療医師監修:坂本貞範

2025.04.21 -

- 脊髄損傷の症例

- 頸椎・腰椎ヘルニア・狭窄症の症例

- 幹細胞治療の症例

動かなかった右手に力がつき、自分で食事できるまでに回復! こちらの患者様は、1年半前からの四肢の筋力低下で受診していただきました。 脊椎専門病院でMRI検査を受け、頸椎椎間板ヘルニアと診断されました。ご高齢であることと、糖尿病や心臓のご病気のため、手術はリスクが高いと判断、回避されたそうです。 代わりにステロイドの点滴、内服投与を受けましたが、徐々に症状が進行していって自力での歩行は不能となり、車椅子生活になってしまいました。さらに、効き手である右手も動かなくなり、自分で食事もできなくなってしまいました。 だんだんと動けなくなっていく患者様の姿を、見るに見かねたご家族に連れられ、当院を受診されました。 【治療前の状態】 1年半前から四肢の筋力低下 脊椎専門病院で頸椎椎間板ヘルニアと診断 自力での歩行ができなくなり車椅子生活 効き手である右手も動かなくなった 頸椎椎間板ヘルニアと従来の治療法の限界 当院では、手術をして神経の物理的圧迫を取り除いたにも関わらず、残存したしびれや痛み、筋力低下、膀胱直腸障害などに対して、幹細胞治療を希望する患者様が、圧倒的に多いです。神経が物理的に圧迫されたままの状態で、幹細胞を投与しても、効果が不十分であったり、一時的であることが懸念されます。 しかしながら、当院では、これまで10,000例以上の臨床経験を積み重ねてきた中で、手術を受ける前の患者様にも、幹細胞投与を行い、症状の改善を認めた例も経験しています。 当院の幹細胞治療の特徴 当院の幹細胞治療が効果的である理由は: 冷凍せずに培養した高活性の幹細胞:生存率96%以上の生き生きとした脂肪由来の幹細胞を使用 独自の分離シート:高品質な幹細胞を厳選するための独自技術を採用 脊髄腔内ダイレクト注射法:脊髄腔内に直接幹細胞を届ける独自の投与法 無添加培養:牛の血液を使わない安全性の高い培養方法 通常は、脊髄損傷の幹細胞治療は、点滴による静脈注射です。しかし、血管に入った幹細胞は、全身に駆け巡るので、損傷した脊髄に届く幹細胞の数は、少なくなってしまいます。損傷した脊髄細胞へ、より多くの幹細胞を届け、修復を促したいとの思いから、当院では「脊髄腔内ダイレクト注射法」も行っています。 脊髄のくも膜下に幹細胞を注射で投与すると、投与された幹細胞は髄液の中に入り、髄液は脊髄の中で還流しているので脊髄損傷部位に直接大量の幹細胞が届きます。この投与方法だと、幹細胞の静脈注射よりも、ホーミング効果を期待できます。 また、独自の高度培養技術と、適切な手続きにより、点滴での2億個投与も提供しています。臨床経験から、より多くの幹細胞数での投与が効果的であることが確認されており、1億個を2回に分けて投与するより、2億個を一度に投与する方が効果的であることが明らかになっています。 リペアセルクリニックは「頚・腰椎ヘルニア」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。 MRI所見 MRIにて、頚椎が神経を挟み込んで、圧迫していることを確認しました。 <治療内容>脊髄腔内に直接2500万個細胞を計3回、点滴で1億個細胞を1回投与 こちらの患者様には、脊髄内に2500万細胞の投与を計3回、静脈点滴で1億個細胞を1回投与する治療計画を立てました。 治療経過と変化 初回の投与後翌日から、効果がさっそく現れました。右手の指が動かせなかったのが動かせるようになったのです。さらに1か月後には右手に力がつき、今までは食べさせてもらっていた食事が、スプーンを使えばご自分で可能となりました。 患者様からは「悪くなる一方だった症状が、改善の方向に向かったのでうれしいです。」と喜んでいただけました。あと2回の幹細胞投与が残っているので、さらに症状がよくなることと思われます。 再生医療の未来 当院では、脂肪由来の幹細胞を選択しています。その理由は、脂肪幹細胞であれば、下腹部から1㎝ほどの傷で米粒2~3粒程度の脂肪採取を採取するだけで済み、患者様への負担が最小限であるからです。特にご高齢の方や、脳卒中・脊髄損傷の患者様には適しています。 今後は、この再生医療が手術にとって代わる治療として、世に広まることを願っています。頸椎椎間板ヘルニアでお悩みの方、特に手術リスクの高い方は、ぜひ当院の幹細胞治療をご検討ください。 <治療費> 幹細胞 硬膜内注射と点滴1億個(1回) 462万円(税込) <起こりうる副作用> ・脂肪採取部の内出血や創部感染、傷跡などが起こることがあります。 ・症状によりMRIやCTなどの検査を受けて頂く事があります。 ※こちらでご紹介している症例は一部の患者様です。掲載以外の症例も多数ございます。ご自身の症状については、お気軽にご相談ください。 ヘルニアの再生医療についてはこちらで詳しく説明しています。↓ 再生医療医師監修:坂本貞範

2025.04.20 -

- 股関節の症例

- 幹細胞治療の症例

- PRP治療の症例

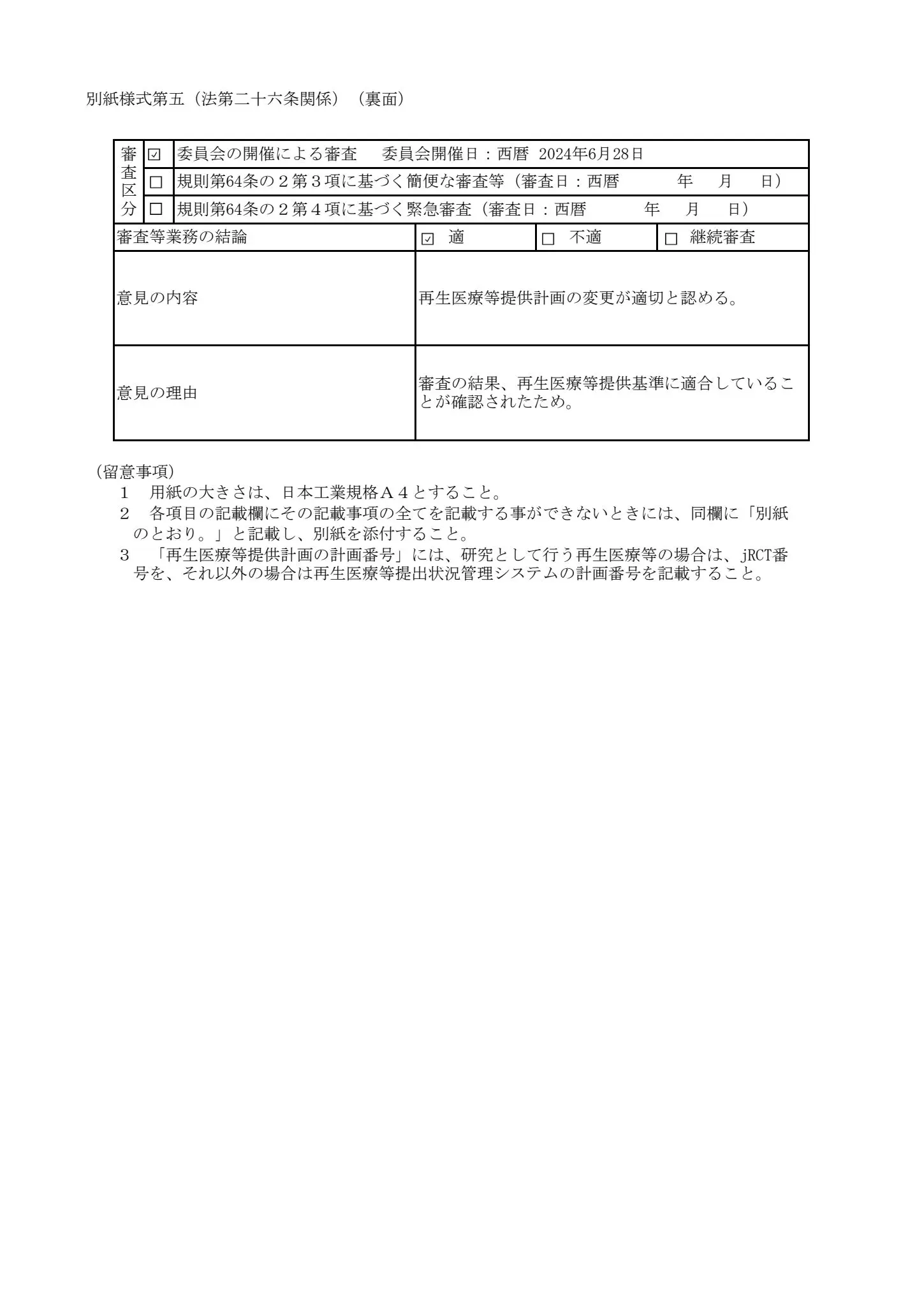

8年間の悩みから解放された日― 変形性股関節症と再生医療の可能性 「股関節の痛みで長時間の歩行ができない...」「人工関節と言われて不安...」こんなお悩みを抱える方は少なくありません。今回は、右股関節の変形性関節症と診断され、8年間も不安を抱えながら過ごしてきた、60代女性の患者様の治療経過をご紹介します。 治療前の股関節の痛みについて、当時を振り返り「シンシンと痛かった」と語られる患者様。 治療前の状態: 右股関節の慢性的な痛み(10段階中5) 臼蓋形成不全による右変形性股関節症 8年前からの「将来的に人工関節が必要」という不安 日常生活への支障 精神的な憂鬱感 8年前から、右股関節の痛みに悩まされていた患者様は、当時整形外科で、右側の臼蓋形成不全による変形性股関節症と診断され、「将来的には人工関節が必要になるでしょう」と告げられたそうです。その言葉から8年間、憂鬱な気持ちを抱えながら、日々を過ごされてきました。 最近になって痛みが強くなり、いよいよ人工関節の時期が近づいているのでは、と不安になった患者様は、新たな治療法を求めて、再生医療を探し、当院を受診されました。 臼蓋形成不全とは、股関節の骨盤側の受け皿(臼蓋)が、浅い状態のことです。若いうちに発見されれば、予防的な手術も可能ですが、すでに軟骨が擦り減って、関節症に進行した場合は、一般的には人工関節が選択されます。整形外科医は、手術技術や人工関節の進歩によって、安全に手術ができるようになったことを説明したのでしょうが、患者様にとっては、大きな不安を抱える言葉だったのです。 リペアセルクリニックの特徴: 冷凍せずに培養した幹細胞の使用(生存率96%以上) 10,000例以上の豊富な実績 独自の股関節専用「ピンポイント注射」 患者様一人ひとりに合わせたオーダーメイド治療 当院では、患者様自身の脂肪組織から採取した幹細胞を、冷凍せずに培養することで、96%以上という高い細胞生存率を実現しています。一般的な医療機関では、冷凍保存が多く、解凍時のダメージで、活性が大きく低下してしまいますが、当院では、投与のたびに新鮮な細胞を培養することで、効果を最大限に引き出します。 特に股関節は、膝と違って、隙間が非常に狭いため、細胞を届けることが技術的に難しい部位です。そこで当院では、「ピンポイント注射」という当院独自の投与方法を提供しています。エコーと特殊なレントゲン装置、細くしなやかな針を使って、幹細胞を確実に関節内に届けることができます。 リペアセルクリニックは「股関節の痛み」に特化した再生医療専門クリニックです。手術・入院をしない新たな治療【再生医療】を提供しております。 レントゲン所見 レントゲンは、右股関節の臼蓋形成不全と、関節裂隙の狭小化を認めました。 <治療内容>右股関節に1億個細胞を2回投与+PRP 右股関節に、1億個の細胞を計2回投与しました。 治療後の変化: 右股関節の痛みが10段階中5から0.5へ改善 日常生活動作の改善 8年間の精神的な憂鬱感からの解放 人工関節手術の回避 将来への不安の軽減 半年後の診察では、10段階中5あった痛みが、0.5まで改善していました。 「8年前からずっと憂鬱な気分でしたが、幹細胞治療を受けて、気分が晴れやかになりました。」と、患者様からお喜びの言葉をいただきました。日常生活もスムーズになり、8年間抱え続けてきた不安から解放された喜びが、表情からも感じられました。 保険診療の範囲では、軟骨を再生させる治療法はなく、幹細胞治療が唯一の可能性を持っています。当院は、国から認められた数少ない施設の一つで、再生医療安全確保法に基づいた、厳しい審査を経て、安全で効果的な治療を提供しています。 リペアセルクリニックでは、再生医療分野で豊富な経験を持つ専門医たちが、10,000例以上の実績に基づく確かな技術と独自の培養方法で、患者様一人ひとりに最適な治療プランをご提案いたします。国内で唯一の最新の『分化誘導技術』を用い、当院は『新時代の再生医療』による治療を提供します。 将来人工関節が必要と言われて、不安な日々を過ごしている方には、幹細胞治療という新しい選択肢があることを、ぜひ知っていただきたいと思います。変形性股関節症でお悩みの方は、当院までご相談ください。新たな一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。 https://www.youtube.com/watch?v=RpJ3IqcJzCo https://www.youtube.com/watch?v=y2shDiyDGgA <治療費> ・関節1部位 幹細胞数 ( 2500万個~1億個 ) 投与回数( 1回 )132万円( 税込 )/2500万個 ・PRP治療 16.5万円( 税込 ) <起こりうる副作用> ・脂肪採取部の内出血や創部感染、傷跡などが起こることがあります。 ・症状によりMRIやCTなどの検査を受けて頂く事があります。 ※こちらでご紹介している症例は一部の患者様です。掲載以外の症例も多数ございます。ご自身の症状については、お気軽にご相談ください。 変形性股関節症の再生医療についてはこちらで詳しく説明しています。↓ 再生医療医師監修:坂本貞範

2025.04.18

自分の細胞を活用し、

蘇らせる「再生医療」とは?

薬での治療は限界ではないだろうか。本当に手術は必要だろうか。

そんな思いで悩んだり、あきらめたりしていませんか?

ケガをしても傷跡が少しずつ薄くなる・・

当たり前のようですが、あなた自身の細胞には、弱ったところ、傷ついたところを修復するチカラがあります。

その細胞のチカラを最大限に引き出して治療を行うことを「再生医療」と呼び、おすすめしています。

リペアセルクリニックの特長

当クリニックは、疾患・免疫・美容という分野すべてを、自己細胞を用いた最先端の医療で行うことができる国内でも珍しい部類の医療機関です。

CPC(細胞加工施設)の高い技術により、冷凍しない方法で幹細胞を投与できるので高い生存率を実現。

ご自身の細胞や血液を利用するため、アレルギーや拒絶反応といった副作用の心配が少ないおすすめの治療方法です。

- 2億個の細胞を

投与可能※但し適応による - 高い

安全性 - 入院不要

日帰り - 身体への

負担が少ない - 高い技術力を

もったCPC

LICENSE厚生労働省届出済医療機関

第二種・第三種再生医療等提供計画 届出済

リペアセルクリニックは、第二種・第三種再生医療提供計画を厚生労働省に届出し、受理されました。

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた脳血管障害の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた糖尿病の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた肝障害の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた変形性関節症治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた顔面萎縮症、皮膚再生治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた脊髄損傷の治療

-

自己脂肪由来幹細胞を用いた慢性疼痛の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた変形性関節症の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた筋腱炎、靭帯炎の治療

-

多血小板血漿(PRP)を用いた皮膚再生療法

-

悪性腫瘍の予防に対する活性化NK細胞を用いた細胞治療

-

自己脂肪由来幹細胞と自己前骨芽細胞分化誘導上清液を用いた変形性関節症の治療

当クリニックでは、国内では数少ない自己の幹細胞を用いた「変形性関節症」「脳卒中」「糖尿病」「肝障害」「肌の再生」などの最先端の再生医療および、PRP(多血小板血漿)の関節内投与を再生医療安全確保法のもと、自由診療にて提供しています。再生医療とは、厚生労働省によって受理されることで行うことのできる治療となります。

坂本理事長のブログ

藤間院長のブログ

スタッフブログ

トピックス

-

- 肘関節、その他疾患

- 肘関節

「テニス中に肘の外側を痛めた」 「テーピングをしながら様子を見ているけれど、本当に効果があるのかを知りたい」 このようなお悩みを持たれている方もいらっしゃることでしょう。 テーピングには、ケガの防止や応急処置など、複数の目的や効果があります。 本記事では、テーピングの方法や目的、効果などについて解説します。 整形外科を受診するタイミングについても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。 肘の外側におけるテーピングの巻き方 ここでは、肘の外側が痛むときのテーピング方法を紹介します。第三者に巻いてもらう方法です。 本項目で紹介する方法では、キネシオロジーテープと呼ばれるテープを5本使用します。キネシオロジーテープとは、皮膚にしっかりと貼りつく伸縮性があるテープで、筋肉や筋膜の動きをサポートしたり循環を良くしたりする働きがあるものです。(文献1) また、以下で紹介しているものはあくまでも一例です。テーピングの方法は使用するテープによって異なります。購入したテープの取扱説明書や注意書きなどをよく読んでから行いましょう。 1本目の巻き方:短橈側手根伸筋の補助 1本目のテープを巻く前に、肘を90度に曲げて、手首を手のひら側に向けてください。その体勢で、肘から手首に向かってテープを貼ります。 テープは前腕の長さに合わせてカットしてください。 2本目の巻き方:総指伸筋の補助 1本目のテープと同じく、肘から手首に沿ってテープを貼ります。貼る場所は、1本目のテープよりも、やや小指側です。 1本目同様に、テープは前腕の長さに合わせてカットしてください。 3本目の巻き方:長橈側手根伸筋の補助 1本目、2本目のテープと同じように、肘から手首に沿ってテープを貼ります。貼る場所は、やや親指側です。 1本・2本目同様に、テープは前腕の長さに合わせてカットしてください。 4本目の巻き方:手首の補助 テーピング前に、手首の位置を元に戻します。それから手首の周りに沿って、テープを巻いていきましょう。 テープは手首を1周できる長さに合わせてカットしてください。 5本目の巻き方:前肘部の補助テープ 5本目のテープは、前肘部の内側を一周させるようにして巻きます。その際、テープが肘にかからないようにしてください。 テープは前肘部を1周できる長さに合わせてカットしてください。 肘の外側にテーピングを行う目的 肘の外側にテーピングを行う目的は、主に以下の3つです。 外傷予防 応急処置 再発予防 外傷予防 肘の外側にテーピングする目的の1つが、ねんざや打撲といった外傷の予防です。ケガをしていない部分をテーピングで固定し、関節の保護や可動域制限をはかります。 肘関節以外で外傷予防のテーピングが行われている部位は、足関節や手関節、指関節などです。(文献2) 応急処置 テーピングは、ねんざや打撲といった外傷に対する応急処置にも使われます。 以前、外傷の応急処置は、RICE(ライス)と呼ばれていました。 Rest:休ませる Ice:冷却する Compression:圧迫する Elevation:挙上する 現在は一部変更されて、PORICE(ポリス)と呼ばれています。 Protection:保護する Optimal Loading:適切な負荷をかける Ice:冷やす Compression:圧迫する Elevation:挙上させる テーピングは、圧迫の役割を担います。 PORICEをはじめとする捻挫の応急処置については、下記の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。 再発予防 テーピングの目的で最も多いとされるものが、外傷の再発予防です。(文献2) 一度損傷した関節は不安定さが残り、通常とは異なる方向に動くこともあります。関節の動揺性と呼ばれるものです。不安定な関節をテーピングで補強および安定させることにより、動揺性が軽減され、同じ場所での外傷を防げます。 肘の外側へのテーピング効果 肘の外側にテーピングする効果は、主に以下の2つです。 痛みを軽減する 精神的な負担を軽減する 痛みを軽減する テーピングは、関節の部分的な圧迫および可動域制限により、痛みを軽減する効果があります。 外国の研究論文では、テーピングはサポーターよりも肘の外側痛を軽減する効果があると示されました。(文献3) ただし、テーピングに直接の治療効果はありません。テーピングをしていても、無理な運動をした場合は、ケガが悪化する可能性があります。 精神的な負担を軽減する 肘や膝といった関節のケガは再発しやすいといわれています。再発への不安がストレスになることもあるでしょう。 痛みやケガの原因にあわせた正しいテーピングにより、再発への不安を軽減できます。ストレス軽減のためにも、テーピングは正確に行いましょう。 肘の外側にテーピングする際の注意点 肘の外側にテーピングする際の注意点は、主に以下の2つです。 長時間のテーピングは控える 必要以上に圧を強めない 長時間のテーピングは控える 再発予防のために行う運動時のテーピングは、3~4時間が限度です。応急処置目的で行う安静時のテーピングは、一般的に3日間程度を目安とすることが推奨されています。 同じテープを長時間貼り続けると、皮膚に汗や汚れが付着して、かぶれを引き起こす可能性があります。 必要以上に圧を強めない 必要以上に強い圧でテーピングを行うと、痛みやしびれなどの血行障害および、筋肉や腱の損傷を引き起こす可能性があります。テーピングの過度な圧迫により、末梢神経が圧迫され、しびれや感覚異常などの神経障害が生じる可能性もゼロではありません。 テーピング時は、テープが皮膚に食い込んでいないか、痛みやしびれがないかなどを確認しましょう。 テーピングで肘の外側痛が改善しない場合は医療機関を受診しよう テーピングの主な効果は痛みの軽減ですが、施術しても改善しないケースもあります。 強い痛みのため日常生活に支障をきたしている、腕を動かすことが難しいといったときには、速やかに医療機関を受診して診察や治療を受けましょう。 当院においても、肘関節痛の治療を行っております。メール相談やオンラインカウンセリングを実施していますので、お気軽にご相談ください。 肘の外側の痛みとテーピングに関するよくある質問 ここでは、肘の外側の痛みとテーピングに関するよくある質問を2つ紹介します。 寝るときはテーピングを外した方が良いですか? 基本的に寝るときはテーピングを外す方が良いでしょう。長時間のテーピングは、皮膚のかぶれや血行障害を起こす可能性があるためです。 またテーピングの効果は、関節可動域の制限による外傷および再発の予防です。寝ているときは関節を大きく動かすことが少ないため、テーピングの効果も少ないといえます。 肘の外側が痛いときの治し方を教えてください 肘の外側が痛むときの治療法は、非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)の内服や湿布薬の利用、ステロイド注射、手術療法などです。 医療機関によっては、再生医療による治療も行っています。肘の痛みで手術を受けたくない方は、再生医療も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。 リペアセルクリニックでは、再生医療による肘関節痛の治療を受けられます。メール相談やオンラインカウンセリングを実施していますので、お気軽にご相談ください。 参考文献 (文献1) 日本医事新報社「テーピングの基本」日本医事新報社ホームページ https://www.jmedj.co.jp/files/item/books%20PDF/978-4-7849-5873-3.pdf(最終アクセス:2025年3月19日) (文献2) 日本スポーツ協会「テーピング 総論」日本スポーツ協会ホームページ https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/ikusei/doc/AT/text2018.06taping.pdf(最終アクセス:2025年3月19日) (文献3) Alireza Shamsoddini. (2019).The Immediate Effect of Taping and Counterforce Brace on Pain and Grip Strength in Patients with Tennis Elbow.Journal of Archives in Military Medicine, 7(1-2),pp.1-5. https://brieflands.com/articles/jamm-86314.pdf(最終アクセス:2025年3月19日)

2025.03.31 -

- 肘関節、その他疾患

- 肘関節

「肘の外側が痛い」 「ツボを押すと痛みが楽になると聞いたので、詳しいことを知りたい」 このような思いや疑問を持たれている方も多いことでしょう。 肘の外側には痛みに対して有効なツボがいくつかあります。 本記事では、肘の外側にあるツボの効果や、ツボ押し以外のセルフケア、医療機関での治療内容について解説します。 肘の痛みに関する複数の対処法がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。 肘の外側にあるツボ|曲池(きょくち) 曲池は、肘を曲げたときにできるシワの外側、一番端にあるツボです。 効果 肘から腕、肩にかけての痛みやこりに有効です。上半身の血行促進や、免疫系の調整にも効果があるとされており、東洋医学において重要なポイントであるといわれます。 押し方 押すときは、反対側の中指を使います。1・2・3とカウントしながら押して、4・5・6とカウントしながら指を離してください。押すときに息を吐き、離すときに息を吸います。 強く刺激しないように、優しく押しましょう。 肘の外側にあるツボ|肘髎(ちゅうりょう) 肘髎は、曲池のツボから肩側に向かって親指一本分上のところにあります。 効果 肘関節の痛みをはじめとする上肢の不調に有効なツボです。テニス肘や野球肘と呼ばれる、スポーツ障害にも効果があるツボで、上肢の血行を促進します。 押し方 反対側の親指で、軽く押します。1・2・3とカウントしながら押して、4・5・6とカウントしながら指を離してください。押すときに息を吐き、離すときに息を吸います。 強い刺激は避けて、痛いけれど気持ちが良い程度の強さで押しましょう。 肘の外側にあるツボ|手三里(てさんり) 手三里は、肘の外側から指三本分下(手首側)にあるツボです。 効果 肘や肩、腕の痛みやこりなどの不調に有効なツボです。胃腸の調子を整えたり、免疫力をアップしたりする効果もあります。 押し方 反対側の親指で軽く押します。1・2・3とカウントしながら押して、4・5・6とカウントしながら指を離してください。押すときに息を吐き、離すときに息を吸います。 皮膚に傷や炎症があるときはツボ押しを避けてください。強い刺激ではなく、痛いけれど気持ちが良い程度の強さで押しましょう。 肘の外側が痛む原因 肘の外側のツボ部分や、その周辺が痛む原因としてあげられるのは、主に以下の3つです。 上腕骨外側上顆炎(テニス肘) 変形性肘関節症 肘頭滑液包炎 症状や原因を表で示しました。 病名 症状 原因 上腕骨外側上顆炎 物を持ち上げたときや手首を動かしたときに、肘の外側が痛む 肘から前腕にかけての部分を繰り返し動かすことによる炎症が原因 テニス肘とも呼ばれるが、日常生活上の動作でも発症する場合がある 変形性肘関節症 肘の痛みや動かしにくさなどが生じる 加齢や肘の使いすぎなどによる、肘関節の軟骨の変形が原因 肘頭滑液包炎 肘がブヨブヨと腫れて、痛みが生じる 肘の使いすぎや炎症、細菌感染などが原因 以下の記事でも、肘の外側が痛む原因について解説していますので、あわせてご覧ください。 【関連記事】 テニス肘とは、テニス経験がなくても発症します!肘の痛みでお悩みの方へ 肘頭滑液包炎とは?肘が腫れてブヨブヨ痛い症状・治療法について現役医師が解説 肘の痛みに対するツボ押し以外のセルフケア 肘の外側が痛むときの対処法(セルフケア)は、ツボ押し以外にも複数あります。 主なセルフケアは以下のとおりです。 安静 アイシング ストレッチ サポーター着用 安静 肘に痛みを感じたときは、無理に動かさず安静にしましょう。肘を休ませることで痛みが和らぐケースが多くあります。 長時間のスマホ操作や、重い荷物を無理して持つなどの動作は、肘に負担がかかる原因です。できる限り控えてください。 痛みを我慢して動かすと症状が悪化したり、長引いたりします。無理をせず早めに対処することが大切です。 アイシング 肘が痛むときは、炎症が起きていると考えられます。冷たいタオルや氷のう、アイシングサポーターなどを活用して痛みがある部分を冷やしましょう。冷やすことで炎症が抑えられて、痛みが軽減します。 なお、冷湿布には炎症を抑えたり痛みを和らげる作用があるものの、冷やす効果は少ないとされています。(文献1) ストレッチ ストレッチによる手首や指の曲げ伸ばしは、肘への負担軽減や痛みの予防に有効です。 ストレッチの方法は以下のとおりです。 腕を前に伸ばして、手のひらを下に向ける 反対の手で、手首をゆっくり曲げる 気持ち良いと感じる部分で止めて、15秒ほどキープする 痛みが強いときは無理に動かさないでください。 サポーター着用 肘用のサポーターには、関節を固定して保護するはたらきや、肘への衝撃を吸収して痛みを和らげる効果があります。また、筋肉や腱への負担を軽減する役割もあります。 日常生活の中で生じた痛み、スポーツで酷使したことによる痛み、両方に有効です。 サポーター着用時は、ずれやゆるみがないように調整して、きつく締めすぎないようにしましょう。きつく締めすぎると、血行不良により痛みやしびれが悪化する可能性があります。 肘用のサポーターは、痛むときの対処だけではなく、予防にも有効です。 肘の外側が痛むときの治療法 ツボ押しを含めたセルフケアを続けても、肘の外側が痛む場合は、整形外科で治療を受けましょう。 医療機関での治療法は主に以下のとおりです。 薬物療法 ステロイド注射 手術療法 再生医療 薬物療法 NSAIDsと呼ばれる、非ステロイド性消炎鎮痛剤(ロキソニン、フェルビナク、モービックなど)の内服薬や湿布薬が処方されます。 内服薬を長期間飲み続けると、胃もたれや腹痛といった消化器系の副作用が出る場合もあります。薬を飲んでいて、副作用と思われる症状が現れた場合は、速やかに医師もしくは薬剤師に相談しましょう。 ステロイド注射 物が持てないほどの強い痛みがあるときや、痛みにより日常生活に支障をきたしているときには、ステロイド注射をする場合もあります。 ステロイド注射による鎮痛効果は、1~2か月程度続きますが、その後再び痛み出す場合もあります。根本的な治療ではなく、保存療法の1つと考えると良いでしょう。 ステロイド注射で痛みを和らげている間に、並行してリハビリを行い、根本的な症状改善につなげるケースもあります。 手術療法 薬物療法やステロイド注射を続けても痛みが治まらないときには、手術をする場合もあります。肘の外側の変形した部分や炎症を起こしている部分(腱組織や滑膜ヒダなど)を切除する手術です。 肘の外側を切開して行う方法や、内視鏡を用いて肘関節内から変性部分を切除する方法などがあります。(文献2) 損傷した腱や靱帯の手術に関しては、以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。 再生医療 肘の痛みを治療する選択肢の1つが再生医療です。自分の脂肪や血液から採取して培養した幹細胞を身体に戻す幹細胞治療や、血小板を多量に含む血漿を患部に注射するPRP療法などがあります。 幹細胞治療もPRP療法も、自分の脂肪や血液由来のものを使用するため、アレルギー反応や拒絶反応などの可能性が低い治療法です。 リペアセルクリニックでは、メール相談やオンラインカウンセリングを実施しています。肘の痛みでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。 \無料オンライン診断実施中!/ 無料の再生医療ガイドブックはこちらから!>> 肘の外側が痛むときはツボや各種セルフケア、病院での治療で対処しよう 肘の外側が痛む原因は、肘の使いすぎや加齢による変化、炎症などさまざまです。 肘の外側が痛むときは、ツボ押しを含めたセルフケアを行い、それでも治らない場合は我慢せずに整形外科を受診しましょう。 薬物療法やステロイド注射、手術療法といった治療を受けられます。 再生医療も選択肢の1つであると覚えておくと良いでしょう。 肘の外側のツボに関するよくある質問 ここでは、肘の外側にあるツボに関するよくある質問を2つご紹介します。 スマホ肘に効くツボはどこですか? スマホ肘とは、長時間スマホ利用が原因で起こる、肘の痛みやしびれなどの症状です。 スマホ肘には、「曲池」や「手三里」などのツボが有効とされています。自分でツボを押すほか、鍼灸院でハリやお灸などの施術を受けることもツボ療法の1つです。 肘の内側のツボが痛む原因は何ですか? 肘の内側のツボが痛む原因としては、以下のようなものがあげられます。 上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘) 変形性肘関節症 肘部管症候群 本記事で紹介したツボやセルフケアで痛みが引かないときは、整形外科を受診しましょう。 参考文献 (文献1) 奈良県医師会「湿布を正しく使えていますか?」奈良県医師会ホームページ, 2023年12月8日 https://nara.med.or.jp/for_residents/16053/(最終アクセス:2025年3月19日) (文献2) 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道 済生会小樽病院「肘外側の痛み、テニス肘(上腕骨外側上顆炎)をご存知ですか」済生会小樽病院ホームページ https://www.saiseikai-otaru.jp/hotnews/detail/00001039.html(最終アクセス:2025年3月19日)

2025.03.31 -

- テニス肘

- 肘関節、その他疾患

- 肘関節

朝起きてふとコップを持っただけなのに、肘の外側にズキッと痛みが走る。こんな経験はありませんか?何もしていないのに肘の外側が痛い場合、最も多い原因はテニス肘(上腕骨外側上顆炎)と呼ばれる状態です。 テニス肘とは名前のとおりテニスが原因で起こる肘の障害ですが、実際にはテニスなどのスポーツをしていなくても誰にでも生じる可能性があり、むしろテニス肘を発症した人の90%以上はテニス以外の要因で起こっているとの報告もあります。(文献1) もともとテニス肘は中年以降のテニス愛好家が発症しやすいためその名前がつきました。しかし、テニスをやってなくても肘の外側が痛むと、雑巾を絞る、物を持ち上げるといった何気ない動作でも痛みが走り、生活に支障をきたします。 本記事では、肘が痛くなってしまう主な原因と、肘外側の痛みを和らげるセルフケアの方法、さらに専門的な治療法について解説します。併せて、症状が長引く場合の受診の目安や早めに対策する重要性についても触れていきます。 何もしてないのに肘の外側が痛む主な原因 肘の外側が痛むと聞くと、テニス肘を連想される方も多いでしょう。しかし運動習慣がない場合でも、長時間のデスクワークやスマホ操作、重いものを持ち上げるなど思わぬ動作で肘周囲に負担がかかっている可能性があります。 パソコン作業やスマホ操作では肘や前腕の筋肉を固定した姿勢を長時間続けることが多く、それが腱の炎症を引き起こす原因になり得るのです。代表的な疾患から、その他の疾患によって発生した原因についてもみていきましょう。 テニス肘やスマホ肘などの代表的疾患 肘の外側が痛む原因としてまず疑われるのがテニス肘です。テニス肘は正式名称が上腕骨外側上顆炎と呼ばれ、肘の外側にある腱が使い過ぎによって損傷、変性すると起こる障害です。 ものをつかんで持ち上げたり手首をひねる動作で肘の外側に痛みが生じ、安静にしているときには痛みがほとんどないことが特徴です。(文献2) 繰り返しの手首や指の動作により肘の腱付着部(外側上顆)に過度の負担がかかると、小さな断裂や腱の摩耗が蓄積して炎症と痛みを引き起こします。(文献3)このため、テニスなどのスポーツ選手だけでなく、パソコン作業や家事など日常生活で手首・肘をよく使う人にも起こり得ます。 実際、テニス肘は肘の痛みの原因として非常に一般的で、米国の統計では人口の約3%が毎年発症するとされています。(文献1)また、近年スマートフォンやパソコンの使い過ぎによるスマホ肘と呼ばれる症状も増えています。 スマホ肘の多くはテニス肘、またはゴルフ肘として診断されますが、とくに肘の外側に痛みが出るケースが多いとされています。(文献4)スマホの画面を指でタッチしながらスライドさせる操作を頻繁かつ長時間続けたり、スマホ本体を長時間手で支えて持つような動作が肘に負担をかけ、腱付着部に炎症が起こって痛みが発生します。 症状としてはテニス肘と同様に、手のひらを下に向けて物を持ち上げたりドアノブを回す動作で肘に鋭い痛みが走り、逆にこうした動作をしなければ痛みはあまり出ない点が特徴です。スマホ肘も基本的にはテニス肘と同じく使い過ぎによる腱の障害なので、原因となる動作を控えて安静にすると、自然に改善します。 テニス肘について気になる方は、以下解説した別の記事についてもあわせてご確認ください。 神経痛やその他疾患との関係 肘の外側の痛みは、多くの場合は筋肉や腱の問題(いわゆるテニス肘)ですが、神経の痛みが関与しているケースも考えられます。 肘の周囲には橈骨(とうこつ)神経など複数の神経が走行しており、神経が圧迫・刺激されると肘の外側の痛みや腕の不調が生じます。(文献5) 例えば、橈骨神経が肘付近で締め付けられる後骨間神経症候群(橈骨トンネル症候群)は、肘から前腕にかけての痛みや手指の麻痺を引き起こし、テニス肘と症状が似ているためテニス肘と誤認されることもあります。 一方で、肘の内側に痛みやしびれが生じる場合は、尺骨神経が肘の内側で圧迫される肘部管症候群の可能性があります。 肘部管症候群では、肘の内側(小指側)に痛みが走るほか、手の小指や薬指にしびれ、感覚麻痺が現れるのが典型的な症状です。肘の外側が痛むテニス肘とは症状の部位が異なるため、しびれを伴う場合はこのような神経障害との鑑別が必要になります。 そのほか、肘の関節自体の疾患が痛みの原因となることもまれにあります。例えば、肘の内側の尺骨神経が圧迫されて発症する肘関節の変形性関節症も原因のひとつに考えられます。 しかし、肘関節の変形性関節症は明らかな外傷歴がある場合や長年にわたり肘関節に負荷がかかった場合に起こることが多く、突然発症するケースは稀です。 肘外側の痛みを和らげるセルフケア 肘の外側の痛みが軽度の場合は、セルフケアで症状が改善されるケースがあります。痛い部分を安静に保ちながら、無理のない範囲で筋肉や腱をほぐすことを心がけましょう。 以下のサポーター活用やストレッチを取り入れるだけで、肘周辺の負担を大幅に軽減できる可能性があります。 サポーターの活用 肘の外側の痛みがあるときは、市販の肘用サポーターを活用するのも効果的です。肘の少し下、前腕の部分に専用バンドで圧迫を加えると、肘の腱付着部への負荷が分散され痛みが軽減します。(文献5)(文献7)サポーターを使用する目的としては、肘を曲げて伸ばした際の腱の付着部にかかる緊張を緩和するためです。 正しい位置や装着方法については医師や理学療法士に相談して、自分に合った使い方を指導してもらいましょう。 ストレッチの実施 痛みを和らげ、再発を防ぐにはストレッチによるケアも重要です。肘の外側に付着する筋肉(手首や指を伸ばす前腕伸筋群)を日頃から柔軟に保つため、手首や指のストレッチをこまめに行いましょう。(文献2) 腕をまっすぐ伸ばした状態で、手のひらを身体の外側に向け、指先を下に向けたまま反対の手で指先をゆっくり押し込んで手首を曲げるストレッチが効果的です。このようなストレッチは可動域の維持や筋力の回復、硬直の緩和に役立ちます。(文献5) 日常動作の改善と定期的なケア 肘の外側の痛みを悪化させないためには、日常生活での動作の工夫や定期的なセルフケアも欠かせません。まず痛みを感じる動作や肘に負担のかかる動作(重い物を持つ、手首を強くひねる作業など)は可能な範囲で控え、同じ動作が続く場合は途中でこまめに休憩を入れるようにしましょう。 とくに近年では長時間のパソコン作業やスマートフォン操作によって肘に負担をかけているケースが多いため、作業環境や姿勢を見直すことも大切です。スマホを使用する際には肘を長時間曲げっぱなしにしない工夫(スマホスタンドを利用する、落下防止用のホールドリングを使う等)をするだけでも肘への負荷軽減に効果があります。(文献4) また可能であればスマホよりパソコンを使う、利き手と反対の手も活用する、といった方法で特定の肘にかかる負担を分散させましょう。痛みが強い間は長時間のスマホ操作は避け、途中で肘を伸ばしたり肩を回したりといったストレッチ休憩を取り入れることも有効です。(文献4) さらに、痛みが和らいだ後も定期的にストレッチや軽い筋力トレーニングの継続が再発予防の鍵となります。 肘周りの柔軟性と筋力を維持すると、肘の痛みの再発防止になります。また、日常生活では肘や手首だけで物を持ち上げず、体全体を使って持つようにする、重い荷物は両手で持つようにする等、動作の癖を見直すことも大切です。小さな積み重ねですが、こうしたセルフケアの継続が肘の健康維持につながります。 何もしてない肘外側の痛みにおける治療について 肘外側の痛みが続く場合、または痛みが強く生活に支障が出る場合には、医療機関での受診を検討しましょう。 X線や超音波などの検査を行うことで、テニス肘をはじめとした、肘の外側の痛みの原因を正確に把握しやすくなります。適切な治療法を選択すると、長期的な改善や再発予防が期待できます。 専門医が行う治療と再生医療の紹介 肘の外側の痛みが長引く場合やセルフケアで改善しない場合は、整形外科など専門医による治療を受けることを検討しましょう。医療機関ではまず痛みや炎症を抑えるための保存的治療が行われます。 保存療法の多くは痛みの軽減に有効で、実際テニス肘患者の80~95%は手術をせずに治療で改善するとの報告もあります。(文献5)以下、専門医が行う治療についてまとめた表になります。 治療法 内容 メリット 注意点 保存療法 痛みや炎症を抑える内服薬・湿布サポーターやテーピングリハビリテーション(ストレッチ・筋力強化)安静・アイシングなど日常生活でのセルフケア 大半のテニス肘は保存治療で改善し、手術を回避できる。治療費や身体への負担が比較的少ない。 改善に時間がかかる場合がある。日常動作の制限やセルフケアの継続が必要。 ステロイド注射 痛みの強い部分にステロイド薬を局所注射し、炎症・痛みを素早く抑制 即効性が高く、痛みを急速に和らげられる。 繰り返しの注射で腱付着部が弱くなるリスク長期的には状態が悪化する可能性があるため、慎重に使用。(文献5) 再生医療 PRP療法・幹細胞治療 血液や細胞を用いて組織の修復力を高める治療法。 PRP療法:高濃度の血小板血漿を注入。成長因子が炎症を抑え、損傷組織の修復を促進。幹細胞治療:脂肪由来などの幹細胞を移植組織の再生をサポート 従来の保存療法で十分改善しない痛みにもアプローチ可能。副作用リスクが低い。(自己細胞由来)入院や大きな手術を必要としない。 保険適用外のため費用は自己負担。症状が重い場合は幹細胞治療を検討するなど、適応を医師と慎重に相談する必要がある。 上記のうち保存療法を中心に行うことでテニス肘は基本的に治療できます。 一方、痛みが慢性化している場合や症状が重い場合には、再生医療も有効な選択肢となり得ます。当院でも、PRP療法や幹細胞治療などの再生医療を提供しており、肘の痛みを根本から治療します。 再生医療の詳細や適応については当院の別記事でも詳しく紹介しておりますので、興味のある方はぜひご参照ください。 受診の目安と早期対策の重要性 何もしていないのに肘の外側が痛む症状が続く場合、どのタイミングで受診すべきか悩まれるかもしれません。一般的には、安静にして様子を見ても痛みが2週間程度改善しない場合や、痛みで日常生活に支障が出ている場合には専門医の受診を検討してください。(文献8) また、肘や指先にしびれや脱力を伴う場合は、できるだけ早めに医師に相談しましょう。明らかな外傷がないのに激しい痛みが急に出現した場合や、肘の腫れ、熱感を伴う場合も感染症や他の疾患の可能性がありますので早急な受診が推奨されます。 痛みが軽いうちに適切な処置を行うことは、長引く肘痛を防ぐ上で非常に重要です。 テニス肘は放置すると慢性化し、治癒までに非常に長い時間を要するケースもあります。逆に、痛みを感じ始めた段階で早期に医療機関を受診し対策を講じれば、治療の選択肢も広がり症状の早期改善が期待できます。 適切な診断と治療を受けることが、肘の健康を守る近道です。 何もしていないのに肘の外側が痛むなら当院にご相談ください 何もしていないのに肘が痛くなる状態はテニス肘が代表的ですが、それだけでなく現代で発症しがちなスマホ肘や、それ以外の疾患による原因も考えられます。 急に痛みを感じても、その裏には腱の損傷や炎症、慢性的な負荷の蓄積など考えられる原因はさまざまですので、自己判断せず早急に診療を受けましょう。つらい肘の痛みを我慢して放置すると症状が長引くだけでなく、日常生活でさらに肘をかばうことで他の部位に負担が及ぶ恐れもあります。 当院では、一人ひとりの症状にあった再生治療を提供しております。何もしていないのに肘の外側が痛いお悩みをお持ちの方は、お気軽に当院にご相談ください。丁寧なカウンセリングと的確な検査によって原因を見極め、早期に痛みを改善して思い切り腕が使える快適な生活を取り戻すお手伝いをいたします。 参考文献 (文献1) Cleveland Clinic. Tennis Elbow (Lateral Epicondylitis). Cleveland Clinic Health Library.https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/7049-tennis-elbow-lateral-epicondylitis(Accessed:2025-03-22) (文献2) 日本整形外科学会『テニス肘(上腕骨外側上顆炎)』日本整形外科学会公式サイト.https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/lateral_epicondylitis.html(Accessed:2025-03-22) (文献3) American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). Tennis Elbow (Lateral Epicondylitis)-OrthoInfo.https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases--conditions/tennis-elbow-lateral-epicondylitis/ (Accessed:2025-03-22) (文献4) 時事メディカル(時事通信社)『物を持ち上げると痛む使い過ぎはスマホ肘に』(福井大学医学部整形外科大木央講師監修)2021年9月11日.https://medical.jiji.com/topics/2247(最終アクセス:2025年3月22日) (文献5) Better Health Channel . Elbow pain.https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/elbow-pain(Accessed:2025-03-22) (文献6) Johns Hopkins Medicine.Cubital Tunnel Syndrome.https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/cubital-tunnel-syndrome(Accessed:2025-03-22) (文献7) 日本臨床整形外科学会『上腕骨外側上顆炎(いわゆるテニス肘)』JCOA健康相談.https://jcoa.gr.jp/上腕骨外側上顆炎(いわゆるテニス肘)/(最終アクセス2025年3月22日) (文献8) Versus Arthritis (UK).Elbow pain – Causes, exercise, treatments.https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/elbow-pain/(Accessed:2025-03-22)

2025.03.31 -

- 脊椎

- 脊柱管狭窄症

「脊柱管狭窄症と診断されたけれど、自分は重症なのだろうか?」 「脊柱管狭窄症の重症度分類を知りたい」 このような思いを持たれている方もいらっしゃることでしょう。 脊柱管狭窄症の重症度は、軽度から最重度までの4段階に分類されます。 本記事では、脊柱管狭窄症の重症度分類や診断方法、治療方法などについて詳しく解説します。 自分の重症度および自分に適した治療法がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。 脊柱管狭窄症の重症度分類 脊柱管狭窄症の重症度は以下の4段階に分かれています。 レベル.1(軽度) レベル.2(中程度) レベル.3(重度) レベル.4(最重度) 各段階の具体的な状況と、治療の方向性および回復の見込みについて解説します。 レベル.1(軽度) 具体的な状況と、治療および回復の見込みは以下のとおりです。 具体的な状況 立っているときや座っているときに痛みやしびれはあるものの、30分程度の歩行が可能です。 少し歩くと痛みやしびれが起こり、休憩すると症状がやわらぐ症状(間欠性跛行)は生じていません。 治療および回復の見込み 薬物療法や理学療法、ブロック注射などの保存療法で症状改善が見込めます。しかし、適切な治療を受けずに放置してしまうと、進行する可能性があります。 軽度の場合は、日常生活に支障をきたすことは少ないでしょう。しかし進行する可能性もあるので、適切な治療が必要です。 レベル.2(中程度) 具体的な状況と、治療および回復の見込みは以下のとおりです。 具体的な状況 10分から20分程度歩くと、間欠性跛行が生じます。 治療および回復の見込み 保存療法のみでは回復が難しいため、専門的なリハビリテーションが必要です。日常生活に支障がある場合は、手術を検討します。 中程度になると、少しずつ日常生活に支障が出てきます。手術が選択肢に入り始める時期です。 レベル.3(重度) 具体的な状況と、治療および回復の見込みは以下のとおりです。 具体的な状況 10分未満の歩行により間欠性跛行が生じます。下肢のしびれや痛みのほか、筋力低下や脱力感などの症状も出てきます。 治療および回復の見込み 根本的な専門リハビリで改善する可能性もありますが、保存療法の効果は限定的です。手術の検討が望ましいでしょう。日常生活がどのくらい不便であるかが判断材料です。 重度になると、日常生活への影響が大きくなってきます。手術が第一選択肢になる時期です。 レベル.4(最重度) 具体的な状況と、治療および回復の見込みは以下のとおりです。 具体的な状況 5分未満の歩行により間欠性跛行が生じます。下肢の痛みやしびれ、筋力低下も著しい状況です。膀胱直腸障害のため、排尿や排便に支障をきたします。 治療および回復の見込み 保存療法では回復が難しい状況です。膀胱直腸障害が出現している場合は、手術が必要になってきます。 最重度は歩行だけではなく排泄にも支障をきたしているため、手術が必要な段階です。 脊柱管狭窄症の重症度分類における注意点 脊柱管狭窄症の重症度は固定化されたものではなく、徐々に進行していくものです。重度や最重度の方も多くの場合、最初は軽度でした。 しかし、どの段階でも例外的なケースがあります。例をあげると「軽度でありながらも手術が必要である」、もしくは「最重度でも保存療法により経過観察中である」などです。 重症度分類とあわせて、個々の状況に応じた治療が大切です。適切な治療を受けるためにも、自分の状況を正確に医師へ伝えましょう。 脊柱管狭窄症の診断方法 脊柱管狭窄症を診断する方法は、主に以下の4種類です。 医師による問診 X線検査 MRI検査 脊髄造影 医師による問診 主な問診内容は、以下のとおりです。 下肢の痛みやしびれの強さ 症状が出ている部位(両側か片側か) 間欠性跛行の有無や強さ 間欠性跛行が生じるまでの時間 姿勢による症状の変化 下肢の筋力低下や反射異常 閉塞性動脈硬化症と症状が似ている場合は、下肢の動脈拍動やABI(足関節上腕血圧比)などで血流状態を調べます。 X線検査 X線検査で調べる所見は、主に以下のとおりです。 腰椎のすべりや側弯といった変形 骨折の有無 椎間板の狭さ 腰椎の不安定さ 一般的かつ、速く結果が出る検査ですが、X線単独での確定診断は難しいとされています。 MRI検査 MRI検査では、X線検査だけでは判別できない脊柱管内の神経圧迫状況や重症度を評価します。(文献1) しかし、ペースメーカーや人工内耳など、体内に電子機器が埋め込まれている方はMRI検査を受けられません。閉所恐怖症の方や脳動脈瘤手術用クリップが入っている方なども、MRI検査を受けられない可能性があります。 脊髄造影 脊髄造影は、MRI検査を受けられない方や、MRI検査の所見だけでは確定診断がつかない方に対して行われる検査です。この検査により、脊柱管の狭窄部位や程度がわかります。 脊髄造影検査の結果は、手術適応の有無や、手術様式を決める指標でもあります。(文献2) 脊柱管狭窄症の治療方法 脊柱管狭窄症の治療方法は、主に以下の5種類です。 薬物療法 理学療法 ブロック注射 手術療法 再生医療 薬物療法や理学療法、ブロック注射は、保存療法に含まれます。 薬物療法 脊柱管狭窄症の薬物療法で用いられる主な薬は、以下のとおりです。 薬の種類 効果 血流改善薬 血流を改善して、痛みやしびれなどをやわらげる 消炎鎮痛剤 いわゆる「痛み止め」 飲み薬のほか、湿布や塗り薬もある 筋弛緩薬 筋肉の緊張をやわらげる ビタミンB12製剤 末梢神経に栄養を与える 神経障害性疼痛治療薬 痛みを伝える物質の過剰放出をおさえる 薬物療法は神経の圧迫そのものを改善するものではなく、痛みなどの症状を抑えるものです。そのため、薬物療法単独で根本的な回復は難しいといえるでしょう。 理学療法 主な理学療法としては、以下のようなものがあげられます。 牽引療法 温熱療法 運動療法 牽引療法とは、専用の機器を用いて腰椎を引っ張り、神経への圧迫を軽減する治療法です。通院で行うケースと入院して行うケースがあります。 温熱療法の効果は、血流促進や痛みの緩和、筋緊張の低下などです。温熱療法で用いられるものとしては、ホットパックやパラフィン浴、超音波などがあげられます。 運動療法は、理学療法士が患者の症状および健康状態を確認して、個々の運動プログラムのもと実施するものです。ストレッチや筋力トレーニングのほか、正しい姿勢指導を実施するケースもあります。 以下の記事では、脊柱管狭窄症におすすめのストレッチを紹介しています。あわせてご覧ください。 ブロック注射 ブロック注射は、痛みの原因となっている神経、もしくは神経近くの脊柱管内に局所麻酔薬やステロイド剤を注射する治療法です。硬膜外ブロック注射と神経根ブロック注射の2種類に分けられます。 痛みは強いものの、手術は必要ない方に用いられることが多い治療法です。軽度から中程度の方向けの治療といえるでしょう。 手術療法 重度、最重度の方の場合、手術療法が選択肢に入ります。主な手術方法として、固定術と除圧術の2種類があげられます。 手術の種類 内容 除圧術 椎弓と呼ばれる背中側の骨や厚くなった黄色靱帯などを切除して神経への圧迫を取り除く 固定術 不安定な脊椎や曲がった脊椎を金属式のスクリューやロッドで固定する 固定術は、除圧術と併用されることが多い術式です。 脊柱管狭窄症の手術療法については以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。 再生医療 手術以外の選択肢として注目されているのが再生医療です。 手足の痛みやしびれはあるものの手術適応ではないと診断された方、手術適応ではあるができれば手術を避けたい方などが再生医療の対象です。軽度から最重度まで対応可能な治療法ともいえるでしょう。 再生医療の1つが、幹細胞治療です。自分の脂肪や血液由来の幹細胞を採取し、培養・増殖させ身体に戻す治療法で、アレルギーや拒絶反応のリスクが低いとされています。 リペアセルクリニックでは、幹細胞を脊髄腔内に直接注射する方法(脊髄腔内ダイレクト注射療法)により体内に入った数多くの幹細胞で、傷ついた神経細胞を再生できます。 脊柱管狭窄症でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。 メール相談やオンラインカウンセリングも行っております。 脊柱管狭窄症の重症度分類から適切な治療を受けよう 脊柱管狭窄症の重症度分類は軽度から最重度までとされていますが、症状は固定されるものではなく、変化するものです。重症度分類と自分の症状が合致しない例外的なケースもあります。 重症度分類と自分の状態、両者を充分に理解した上で、適した治療を受けましょう。 脊柱管狭窄症の重症度分類に関連するよくある質問 ここでは、脊柱管狭窄症の重症度分類に関連するよくある質問を2つ紹介します。 脊柱管狭窄症は難病指定ですか? 脊柱管狭窄症のうち、「広範脊柱管狭窄症」が指定難病となっています。(文献3) 広範脊柱管狭窄症とは、頚椎、胸椎、腰椎の広範囲にわたって脊柱管が狭窄し、神経症状が起こる病気です。「頚椎、胸椎、腰椎のいずれか2か所以上の狭窄から生じる神経症状のため、日常生活が大きく影響されること」が診断の条件です。 重症な腰部脊柱管狭窄症は障害者手帳の対象になりますか? 腰部脊柱管狭窄症を含む脊椎疾患による神経障害は、下肢の機能障害として障害者手帳の対象になる可能性があります。しかし、障害者手帳の対象になるかの判定は、重症度分類ではなく「どのくらい機能が低下しているか」です。 身体障害者手帳を申請する際は、都道府県知事、指定都市市長または中核市市長が指定する医師の診断書・意見書や申請者の写真が必要です。(文献4) 参考文献 (文献1) 聖路加国際病院整形外科「腰部脊柱管狭窄症の診断と治療」聖路加国際病院ホームページhttps://hospital.luke.ac.jp/guide/32_orthopedics/lumbar_spinal_canal_stenosis.html (最終アクセス:2025年3月18日) (文献2) 稲毛一秀ほか.「腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2011」『日本内科学会雑誌』105(10), pp2007-2011,2016年 https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/105/10/105_2007/_pdf/-char/ja (最終アクセス:2025年3月18日) (文献3) 難病情報センター「広範脊柱管狭窄症(指定難病70)」難病情報センターホームページ https://www.nanbyou.or.jp/entry/101 (最終アクセス:2025年3月18日) (文献4) 厚生労働省「障害者手帳」厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html (最終アクセス:2025年3月18日)

2025.03.31