先说隐士的定义:隐士,又称高士、隐君、逸士、处士等,以清高孤傲、洁身自爱、知命达理、视富贵如浮云为其人生观。作为中国封建社会的特殊产物,隐士的人生观虽消极,却很乐观。

中国历代都不乏隐士文人,如六朝的竹林七贤、陶渊明、陶弘景,清代的八大山人、傅山等。促使他们退隐的原因,尽管各种各样,如不能入仕,或人仕后畏于艰险,或因国破家亡、在人生道路上遭受重大打击等等,但其归隐后则大多遵循释、道的出世思想,不愿担负任何社会的义务,而以强烈的个体精神,追求自己的自由向往。

如此,隐士文人的诗文书画,自然也涂上了浓厚的出世色彩。

元代,特别是1352年(这一年红巾起义军攻克杭州,那是南宋的旧都,杭州由此沦入战火;同时也是这一年,明太祖朱元璋参加了郭子兴义军)之后,元代朝政腐败,皇室争权,战争四起,军事割据,社会动荡,许多士大夫文人失去了对国家的信心,因而隐逸江湖、混迹市井,以书画自遣。

元人马谦斋写道:

青镜摩挲,白首蹉跎,失志困衡窝。有声名谁识廉颇,广才学不用萧何。忙忙的逃海滨,急急的隐山河。《寨儿令·叹世》

青镜摩挲,白首蹉跎,失志困衡窝。有声名谁识廉颇,广才学不用萧何。忙忙的逃海滨,急急的隐山河。《寨儿令·叹世》

在元代特殊的政治背景下,民族歧视严重,士人报国无门,失去了对国家和民族的责任心,只能以隐逸来求得超脱,因此元代的隐逸不同于其他时代,“急急的隐山河”是一种社会现象。

但正是这种社会性的精神退避,却唤醒了文人艺术家的主体意识。本文要说的,是元代晚期隐士书法的四位典型人物,分别是吴镇、杨维桢、陆居仁、倪瓒。

一、吴镇

吴镇(1280-1354),字仲圭,自署橡林先生。嘉兴魏塘镇(今属浙江)人,隐居不仕,不喜与达官显贵交往。情性孤傲,品行高洁。每以梅花自比,崇尚梅花高洁的情操,而在家园中遍种梅花,因自号梅花道人、梅道人、梅花和尚、梅沙弥等。

(吴镇画像)

他还是大画家,与黄公望、倪瓒、王蒙相友善,因均善山水画,被后世尊为“元四家”

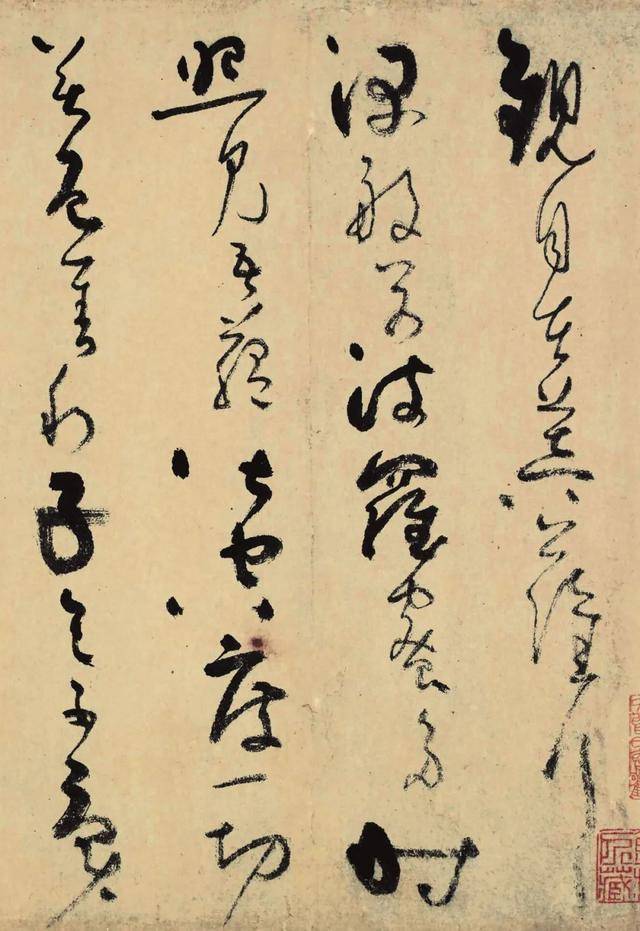

吴镇的书法在元代有着完全不同时人的品格,他似乎全然未曾理会元代风靡的赵派书法。陶宗仪称其草书风格为怀素狂草一脉。吴镇有草书《草书心经卷》传世,如图:

(吴镇草书《草书心经卷》局部)

显然,陶宗仪的判断是有根据的。在整个元代书史上,怀素一脉者寥寥可数。《草书心经卷》用笔气势磅礴,燥润相间,流贯清逸,笔迹苍莽而具遒润之质,点画狼藉而显明快节奏。从落款看,知为其六十岁时所书,当是其成熟期的精品代表。

二、杨维桢

杨维桢(1296-1370),一作维祯,字廉夫,号铁崖、抱遗叟、抱遗老人、铁笛道人等,晚号东维子,浙江诸暨人。少时其父杨宏为促其用功,在铁崖山筑楼,绕楼植梅万株,聚书数万卷,去其梯,以辘轳传食。杨维桢于楼中苦读,五年不下楼,因以铁崖为号。

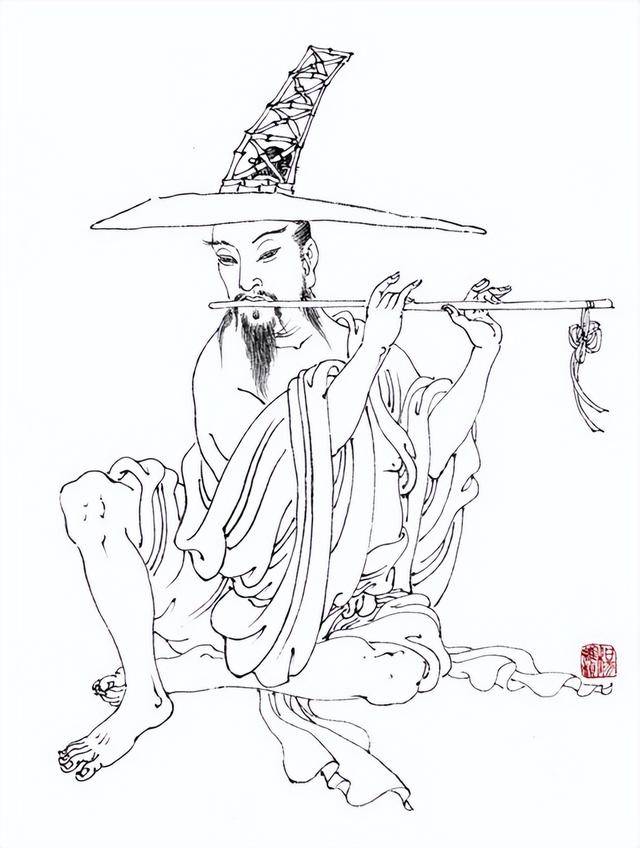

(苏文:杨维桢画像)

杨维桢泰定四年(1327)取进士,初任天台县尹,改钱清场盐司令,因其“狷直忤物”,十年不曾调任,官位颇低。元末擢江西儒学提举,未及上任,适逢元末农民起义爆发。避地富春山,徙钱塘。至此隐入江湖,荡迹于浙西、吴中一带。

杨维桢与陆居仁、钱惟善被称元未“三高士”,他善诗文,尤攻乐府体,名重当时,称“铁崖体”,学之者甚众,弟子无数,为元末东南诗坛领袖。亦能画。著述甚富,有《东维子集》三十卷,《闲杂吟》二十卷,《历代史钺》二百卷等。

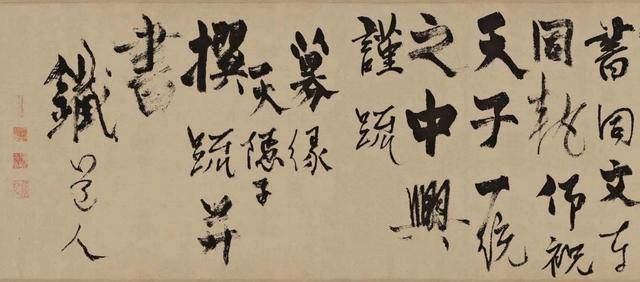

杨维桢的书法主要是行草与楷书。其行草多掺入章草笔法和结体,显然是受到其前辈书家唐里子山的影响,并曾远法汉晋张芝、索靖。书风上,显露出特有的狷直个性,如《真镜庵募缘疏卷》:

(杨维桢《真镜庵募缘疏卷》局部)

这书作,粗服乱头,真、行、草相互夹杂,“捺”画时以章草波磔发出,颇见奇古之势;结字方面,他的字欹正多变,长短参差,轻重起伏,大小悬殊;章法方面,更是突破传统格局,字距常大于行距,使观者产生很大的视觉反差,在貌似零乱错落的章法中,产生出一种跳荡、激越的节奏,而整体上却如千军万马奔腾而来,气势逼人。

后人评其书,谓“点画狼藉,有乱世气”。将他的创造与个性归结于动荡的岁月。这种评论虽不尽准确,却曲折地说出了隐逸后杨维桢以书排遣寄托、在乱世中追求野逸之趣的书风特征。

三、陆居仁

陆居仁(?-约1377),字宅之,号巢松翁、松雲野褐、瑁湖居士等。松江华亭(今上海松江)人。泰定三年(1326)举人,隐居不仕,教授生徒以终。工诗,善书。与杨维桢、钱惟善相与唱酬,卒后合葬一处,世称“三高士”。

(苏文:陆居仁画像)

陆居仁著有《松雲野褐集》,历史上他并不以书名世,元末明初陶宗仪《书史会要》、近人马宗霍《书林藻鉴》均不载。明末董其昌在“雲间派”叙述中,也未提到这位家乡前辈。但他的书法在元末隐士中,确是佼佼者。

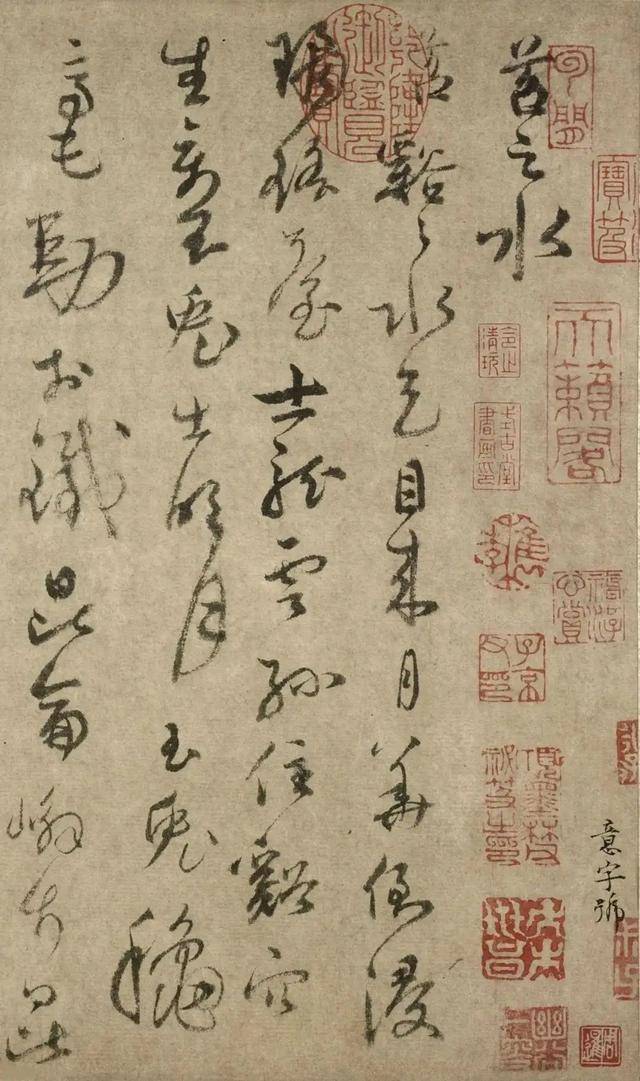

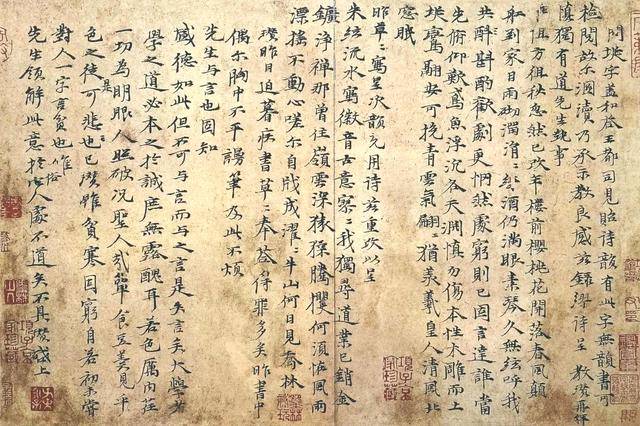

其传世书法有行草书《跋鲜于枢诗赞》《苕之水诗卷》等。

(陆居仁《苕之水诗卷》局部)

陆居仁书法用笔多以中锋出,笔法结字多得于羲、献和怀素,线条沉稳、圆韧,萧散清逸,时以渴笔为之,多屋漏之意。用墨也很有特色,淡雅温润,有着浓郁的抒情色彩。较之吴镇显得更加安闲自如,又与杨维桢点画狼藉所表现的心态不同,以舒畅悠然表现了隐士的另一种闲逸情怀。

四、倪瓒

倪瓒(1306-1374),初名珽。宇元镇,一字玄瑛、号雲林子、雲林生。别署风月主人、萧闲仙卿、幻葭生、沧浪漫士、荆蜜民、净名居士等。又人常称其为“倪迂”。无锡人。

(倪瓒画像)

倪雲林的前辈多为隐士,家富豪,资雄于乡。其兄倪昭奎,曾被元朝政府“特赐真人号”,为道教的上层人物,因此受到朝廷优厚的礼遇。二十三岁之前,倪雲林就一直生活在这样的环境中,过着富裕子弟的生活。

三十三岁以后,其兄昭奎与嫡母相继亡故,家境发生了变化。官府逼租、敲诈勒索,收租输租都出现于他的生活中,因不善治家,加上挥霍与官府侵凌,家道逐渐败落。在苦闷中,他决心出游,并于道、佛中寻求解脱。

其后曾两度归家,卖掉田产,厚葬老师王文友,更将所卖田产之得全部送给老友张雨,仍携妻浪迹江湖。

倪雲林生活的年代,正值元末红巾军等农民起义之时。他痛恨官府的敲诈,也同样痛恨农民起义对他地主阶级利益的侵扰。但比较而言,他的立场还在官府。然而,不论其政治态度如何,他隐于江湖的主要原因显然和元末社会黑暗与乱世有关。

在长期的飘泊生涯中,他与张雨、黄公望、王蒙、杨维桢等隐逸文人名士相与往还,而更多地则是与和尚、道士相交往。中年以后,多参禅悟道。

倪雲林工山水,宗董源,参以荆浩、关全用笔,多作太湖一带景色,创折带皴画山石,画面萧疏苍凉,用笔简淡,燥润相间。倪瓒的画风及特殊的二段式章法构图,对明清山水画产生很大的影响,后世将其与黄公望、吴镇、王蒙并称为“元四家”。倪雲林亦工诗文,有《倪雲林诗集》《清秘阁全集》等传世。

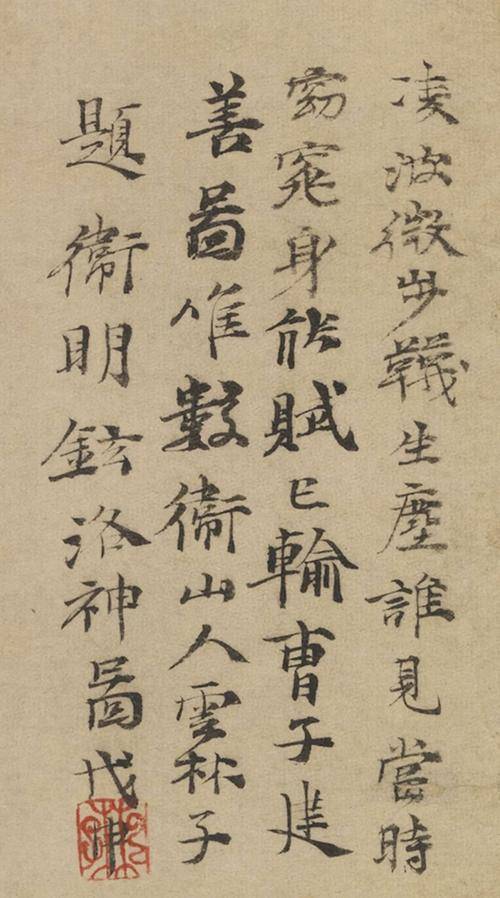

(倪瓒《题卫九鼎洛神图轴》)

倪雲林的书法为其画、诗所掩,在当时并不显众,所作书法主要见于题画、诗稿、跋文和少数独幅作品。其中岁以前书风较挺拔,中岁之后转而渗入柔润,故明张丑说:“元镇书法本自遒劲,旋就清婉。”但就其题款所用小楷书而言,大体风调一脉相承,另常见其楷中带行的小字,则越老越见苍润。

倪瓒书法,用笔爽劲而妍润,结体较扁,多出波磔,饶有隶意,这种小楷在他的大部分题跋上均可见。《致慎独有道诗札》为其突出代表,笔致轻松,节奏明快,徐徐展舒,苍润中见姿媚。

(倪瓒《致慎独有道诗札》)

倪雲林的书法,为元代隐士文人书法中高逸一派的代表,后世画家多效仿他那简淡幽远风格的题跋,如清初石涛等人的书法就曾受他沾溉。

by TaboolaSponsored Links你可能会喜欢

喜欢肖航68朋友的这个帖子的话,👍 请点这里投票,"赞" 助支持!

帖子内容是网友自行贴上分享,如果您认为其中内容违规或者侵犯了您的权益,请与我们联系,我们核实后会第一时间删除。

打开微信,扫一扫[Scan QR Code]

进入内容页点击屏幕右上分享按钮

楼主本月热帖推荐:

>>>查看更多帖主社区动态...